近日,汕头实验室董正亚研究员团队在“采用超声微流体技术制备纳米材料”研究领域取得新进展。

相关研究成果以《Nanoemulsification of soybean oil using ultrasonic microreactor: Process optimization, scale-up and numbering -up in series》为题发表在超声化学领域知名期刊《Ultrasonics Sonochemistry》(影响因子8.40)。

研究背景

纳米乳液是一种由油相、水相、表面活性剂形成的各向同性的分散体系,粒径通常小于500 nm。纳米乳液拥有比普通乳液更小的粒径,具有更高的动力学稳定性,已被广泛应用于医药、化妆品和功能食品的开发。

尽管超声乳化法制备的纳米乳液具有理想的液滴尺寸(DS)、较低的多分散性指数(PDI)和优越的稳定性,仍然存在声场分布不均匀、能量效率低,通量低等问题。

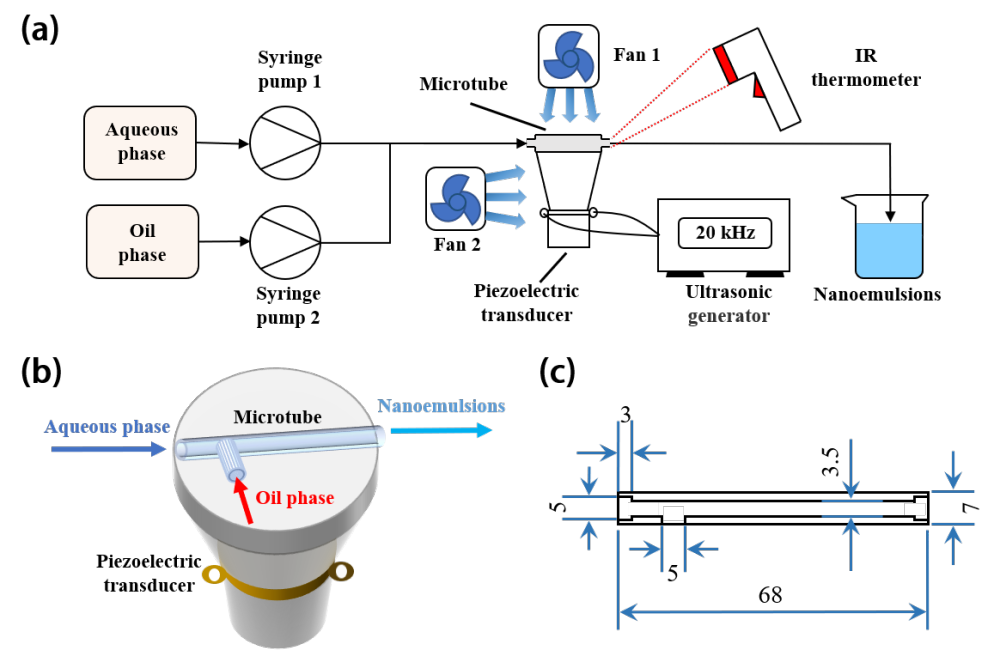

董正亚课题组将超声微反应器(USMR)应用到纳米乳液的制备中,在仅需单次乳化的前提下,可以高效连续地制备大豆油纳米乳液。采用将微通道与压电换能器直接耦合的方式,将油水两相限制在狭窄的通道空间内,同时向微通道施加均匀的超声辐射,有利于产生强烈且可控的超声空化。

研究概况

该工作考察了亲水亲油平衡值、表面活性剂浓度、水油比例、停留时间和超声功率等工艺条件对大豆油纳米乳液品质的影响。通过与超声探头进行对比发现USMR的乳化性能更佳。采用串联放大和尺寸放大两种策略显著提高了USMR的通量,且没有明显的放大效应。

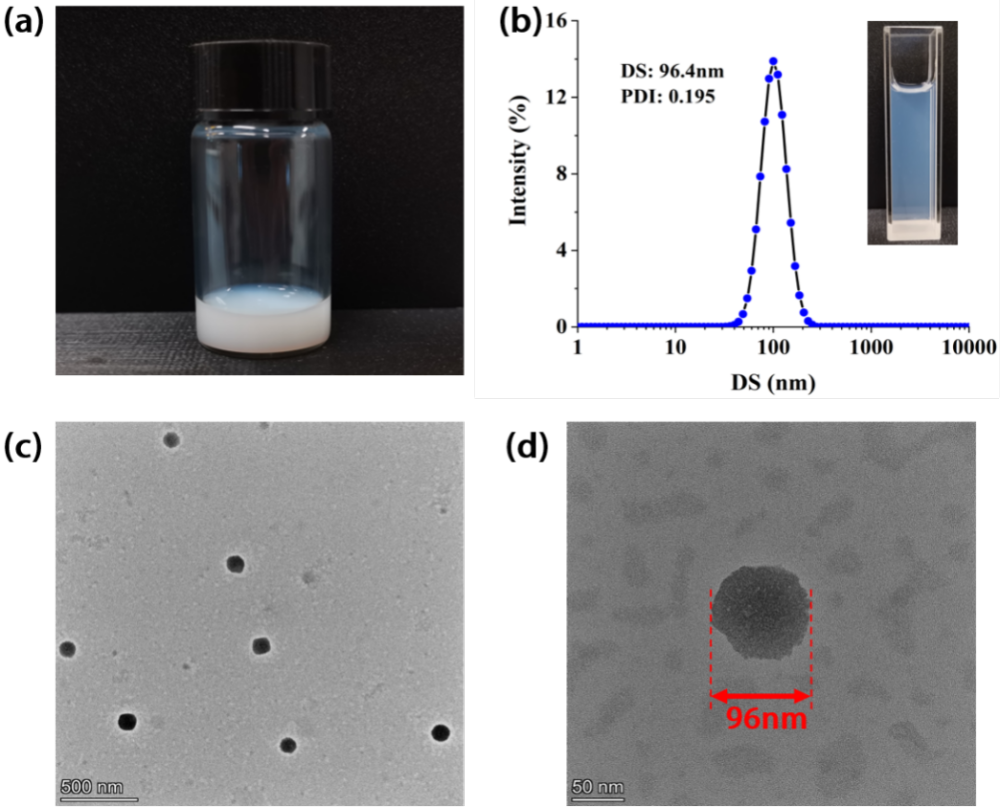

在响应面法优化的条件下,得到的纳米乳液呈球状形貌,且粒径均一,DS和PDI分别为96.4 nm和0.195,在4℃和25℃下储存45天仍保持稳定。与其它乳化技术相比,超声微反应器制备的纳米乳液质量更好,乳化效率更高,为工业化制备纳米乳液提供了有力的技术支持。

研究团队及资助

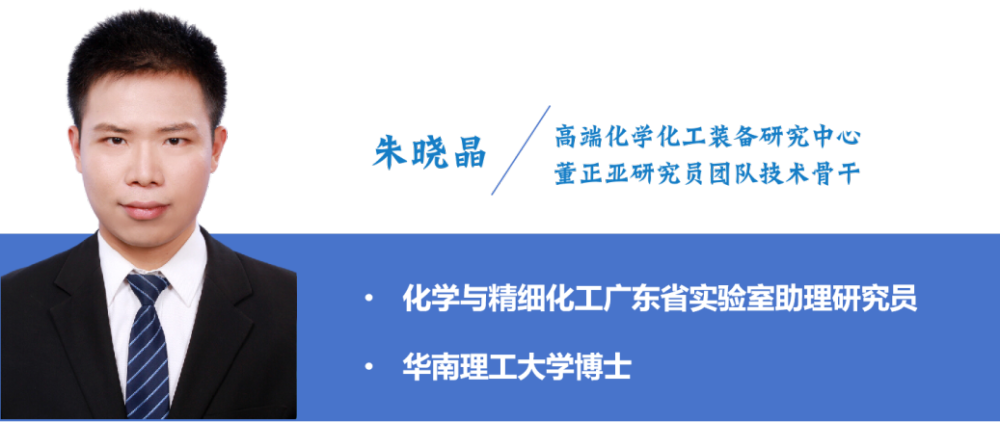

该论文共同第一作者为汕头实验室联培硕士研究生徐嘉鸿和汕头实验室朱晓晶博士,通讯作者为董正亚研究员和朱晓晶博士。

该项目得到国家自然科学基金优秀青年科学基金(HY20221101)、化学与精细化工广东省实验室启动项目(2011009,2111016,2221001)、广东省基础与应用基础研究基金(2021A1515110111)的支持。

科研人员简介

董正亚,汕头实验室研究员,汕头大学教授,是流动化学、微反应器领域知名学者,已发表高水平论文27篇,包括微流控芯片领域顶级期刊Lab on a Chip两篇,化工学科顶级期刊AIChE Journal 两篇,声(化)学领域顶级期刊Ultrasonics Sonochemistry一篇等;申请中国专利16件、PCT专利1件,授权中国专利7件。在国际上首次开发了高效、稳定、可工业化放大的超声微反应器,并创立了墨格微流科技有限公司推进其产业转化。

朱晓晶博士目前主要基于超声微反应器应用于纳米药物的精准构建、工艺开发与放大。已在Chemical Reviews、ACS Catalysis、Ultrasonics Sonochemistry, Journal of Materials Chemistry A,Carbon等期刊上发表论文20篇,已申请专利9件,授权2件。